SUPER GT

2025.05.07

「粘れる男」、見えない空力と奮闘する

STI車体技術部 山内大生

STI車体技術部 山内大生

本年のバックステージコラム第二弾は、本年モデルのSUBARU BRZ R&D SPORTの空力設計を担当しているSTI車体技術部の山内大生をピックアップしました。SUBARUモータースポーツマガジン記者(MSM)が、山内の勤務する群馬県太田市のSTIオフィスに伺い、お話を聞きました。

MSM まずは、本年のBRZの空力パッケージについて解説をお願いします。

MSM まずは、本年のBRZの空力パッケージについて解説をお願いします。山内 「はい、今年の車体はフロントのボンネットフードがこれまでと異なっているのはお気づきだと思います。フロントノーズの下側から取り入れた空気は、ラジエターやインタークーラーなどの熱交換器を通って排出されます。これまでは、センターフローなので、その排出空気はボンネットフードの中央から出てきてウィンドスクリーンやルーフの上を通過してリアウイング面に当たります。今回のサイドフロー式は、フード上のアウトレットから横に向けて排出される空気が、Aピラーの低い位置を通ってリアウイングの下に流れ込むようにしています。つまり、空気の流れを低くして乱流のない綺麗な風をウイングに当てる。これまでは、車体姿勢が変化した時、例えばブレーキングでノーズダイブした時などは、流れが乱れるのですが、それを極力抑えるような形になっています。狙いとしては旋回(コーナリング)中のダウンフォースを減らないようにする、ということです」

MSM なるほど。この方式の成果はすでに出ているのでしょうか。

MSM なるほど。この方式の成果はすでに出ているのでしょうか。山内 「オフシーズンの走行テストでは荷重が増えており、車載ロガーデータからもそれが確認できています。特に富士の100Rコーナーのように、車速域が高い箇所で効果が出ています。予選では良いタイムが出せるものの、コース幅の狭いサーキットでは集団に入るとクリーンなエアが使えないので、レースではダウンフォースが抜ける現象があります。しかし、富士のようにコース幅が広い場所では真価を発揮できるはずです。もうひとつは、リアのサイドカッターと呼んでいる部分についてお話しします。この2025年モデルから取り入れた形状なのですが、リアタイヤの後ろ側の隙間からリアサイドのパネル内に空気を取り入れるというものです。それによってディフューザーの効果を上げてくれています。加えて富士用のセットとしては、フロントフェンダー後端のガーニーフラップを大型にし、サイドフローの効果をサポートさせています。

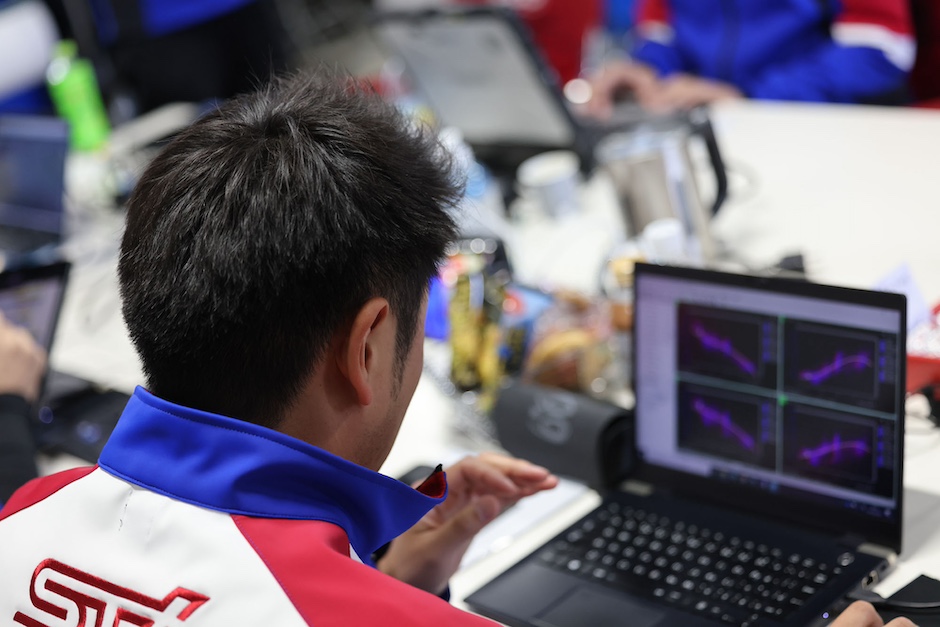

車体の中心近くは集団走行になると周囲の車両の影響を受けてエアが滞りやすいのですが、このガーニーは車体の外側に位置しており、クリーンな風を受けることができます。今回はガーニーだけですが、同様に車体幅の外側近くにあるサイドミラーのボディなども工夫したいと思います。また、比較的BRZ向きと言われている鈴鹿でもテストがあるので、そのタイミングでノーズのカナードもいろいろと試してみたいと思っています。鈴鹿の130Rでスロットルオフせずに駆け抜けられるように頑張りたいなと思います。サーキットでは、走行ごとにロガーデータを見ながら、四輪の荷重がどのようにかかっているかをチェックし、ドライバーのコメントと合わせて空力の効果を確認しています。山内さんも井口さんもSUBARUドライバーは、とても変化に敏感なので、二人のコメントは特に注意深く聞いています」

車体の中心近くは集団走行になると周囲の車両の影響を受けてエアが滞りやすいのですが、このガーニーは車体の外側に位置しており、クリーンな風を受けることができます。今回はガーニーだけですが、同様に車体幅の外側近くにあるサイドミラーのボディなども工夫したいと思います。また、比較的BRZ向きと言われている鈴鹿でもテストがあるので、そのタイミングでノーズのカナードもいろいろと試してみたいと思っています。鈴鹿の130Rでスロットルオフせずに駆け抜けられるように頑張りたいなと思います。サーキットでは、走行ごとにロガーデータを見ながら、四輪の荷重がどのようにかかっているかをチェックし、ドライバーのコメントと合わせて空力の効果を確認しています。山内さんも井口さんもSUBARUドライバーは、とても変化に敏感なので、二人のコメントは特に注意深く聞いています」  61号車ドライバーの山内英輝は、本年モデルの空力について次のように語っています。「開幕戦岡山で不具合のあったフロントのアンダースポイラーは、新たに作り直してもらい、フロントのダウンフォースは見違えるようになりました。また、サイドフローでリアウィングにエアを導く方式も確かにパフォーマンスを発揮していますし、助かっています。中速から高速域で特に効いています」、と語っています。

61号車ドライバーの山内英輝は、本年モデルの空力について次のように語っています。「開幕戦岡山で不具合のあったフロントのアンダースポイラーは、新たに作り直してもらい、フロントのダウンフォースは見違えるようになりました。また、サイドフローでリアウィングにエアを導く方式も確かにパフォーマンスを発揮していますし、助かっています。中速から高速域で特に効いています」、と語っています。  1984年岩手県盛岡市生まれの山内大生は、神奈川県横須賀市、東京都青梅市などで育ちました。大学で機械工学を学び、静岡県のメーカー系モータースポーツ専門会社の磐田ガレージに就職。そこから山内のモータースポーツ技術者生活が始まりました。パイクスピークヒルクライム車の開発などに関わり、CADを使った設計業務を学んでいます。2009年には、STIに転職。早々にニュルブルクリンク24時間レース用の車両開発に関わり、ロードカー用のスポーツパーツ、特別仕様車の開発と並行してレースカーの外装部品開発を担当することになります。NBR車のアンダーバネルが、最初に担当したレース用空力パーツとのことです。

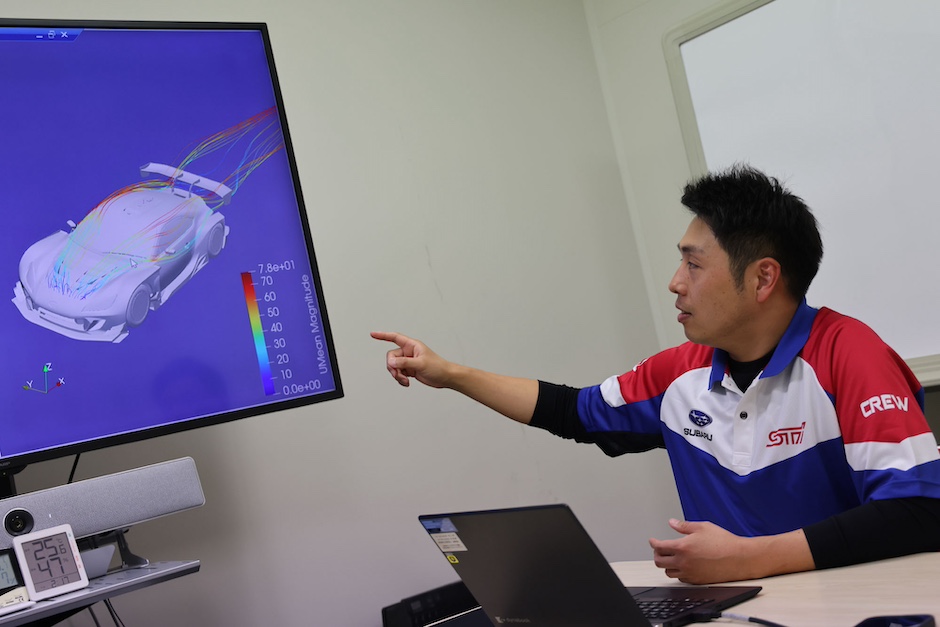

1984年岩手県盛岡市生まれの山内大生は、神奈川県横須賀市、東京都青梅市などで育ちました。大学で機械工学を学び、静岡県のメーカー系モータースポーツ専門会社の磐田ガレージに就職。そこから山内のモータースポーツ技術者生活が始まりました。パイクスピークヒルクライム車の開発などに関わり、CADを使った設計業務を学んでいます。2009年には、STIに転職。早々にニュルブルクリンク24時間レース用の車両開発に関わり、ロードカー用のスポーツパーツ、特別仕様車の開発と並行してレースカーの外装部品開発を担当することになります。NBR車のアンダーバネルが、最初に担当したレース用空力パーツとのことです。  山内は、「辰己さん(英治元総監督)のもとでロードカーの車体開発の経験を積んだので、辰己理論はとても勉強になりました。なんといっても着眼点が独特で、NASCARの車体を見ていて鮫肌塗装を思いついたり、サイドシルを二枚重ねにして屈強なフレームを作るとか。”教科書を疑え”、という精神そのものです。最近の空力開発は、CFD(コンピューターを使った流体力学)解析を駆使して進めるのですが、私もどこかに何か見落としがないか、セオリーを過信しすぎていないかなどに注意を払うようにしています」、と話しています。本年41歳の山内は、今でも2月に開催される地元の青梅マラソンに毎年出場し、「粘れる男」としての鍛錬を続けています。

山内は、「辰己さん(英治元総監督)のもとでロードカーの車体開発の経験を積んだので、辰己理論はとても勉強になりました。なんといっても着眼点が独特で、NASCARの車体を見ていて鮫肌塗装を思いついたり、サイドシルを二枚重ねにして屈強なフレームを作るとか。”教科書を疑え”、という精神そのものです。最近の空力開発は、CFD(コンピューターを使った流体力学)解析を駆使して進めるのですが、私もどこかに何か見落としがないか、セオリーを過信しすぎていないかなどに注意を払うようにしています」、と話しています。本年41歳の山内は、今でも2月に開催される地元の青梅マラソンに毎年出場し、「粘れる男」としての鍛錬を続けています。